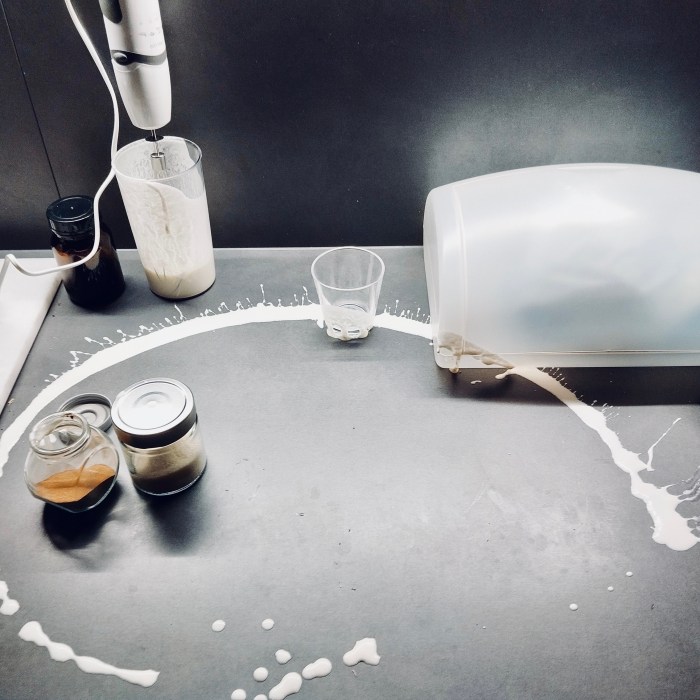

Nein, das ist kein Bewerbungsfoto für mich als Food-Bloggerin. Das ist einer der eher schönen Fehler, die ich in den letzten Tagen produziert habe. Was haben wir gelacht…

Das Jahr ist fast vorbei. Ich habe mich dünn gemacht in den letzten Monaten, was das Blog-Schreiben angeht. Es waren dünne Tage. Alle eher kurz, alle eher mühsam. Im Kopf sah es aus wie in einer lausig kleinen Kajüte mit hohem Seegang hinter dem Bullauge (oder so). Und ich wusste nicht, was schreiben. Ich war mir sogar nicht sicher, ob ich überhaupt weiter schreiben sollte. Weil Menschen so sind, und immer gerne einen plausiblen Grund zur Hand haben, wenn sie etwas tun. Außerdem: was ist schlimmer, als Leute, die schreiben, obwohl sie so gar nichts zu erzählen (geschweige denn, zu sagen) haben?

Es waren dünne Zeiten, aber rückblickend hatte ich wundervolle Momente. In Marseille zum Beispiel, wo ich Zeit mit meiner französischen Freundin verbracht habe. Nicht, dass diese Freundschaft in Frage steht. Aber manchmal ist es nötig, sich wieder vertraut zu machen. Und dann ist es plötzlich erneut das Wunder der Freundschaft, mit einem fremden Menschen so nah sein zu können. Alte Freundschaften, und eben auch uralte, neigen halt dazu, in die Alltagskiste zu rutschen. Nix besonderes, wenn X oder Y anruft. Eher ärgerlich, wenn nicht. Und dann gibt es auch hier Entfremdungen, die wie ein leichter, etwas frösteliger Hauch durchs Telefon wehen oder einem beim Treffen jedesmal nach der Tür suchen lassen, die man schließen möchte, weil es so ungemütlich zieht. Was ein Fest, wenn auch hier wieder Offenheit möglich ist, der Quatsch aus der Kindheit, die gemeinsame Liebe für kleine Dinge und große Kunst und die Lust am sich freuen über alles, was gut geht. Und hier noch einmal und ausdrücklich ein dickes Danke für die Gastfreundschaft über die vielen Jahre, in denen meine Eltern krank waren, und ich eine Unterkunft in meiner Heimatstadt brauchte.

Es gibt auch Menschen, die wir schon ewig kennen, die wir auch zu unseren Freunden zählen, aber die, wenn wir dann mal genauer schauen, immer an der Peripherie waren, was allein daran zu sehen ist, dass wir zum Beispiel noch nie bei ihnen zu Hause waren. Ich habe einen solchen Freund noch aus dem Studium. Wir hatten Jahrzehnte lang keinen Kontakt, aber sobald wir uns gesehen haben, waren die Gespräche vertraut und die Zuneigung groß. Er ist schwer krank, und als ich davon erfuhr, wurde mir der Verlust, den sein Tod bedeuten würde, schmerzhaft präsent. Ich hatte Glück, ihn noch rechtzeitig kontaktieren zu können, um noch einmal ins Gespräch mit ihm zu kommen. Was für ein Geschenk das für mich bedeutet, wurde mir erst kürzlich wieder bewusst. Er macht mir Mut, er bringt mich zum Lachen, er ist ein großer Mensch (nicht nur in Zentimetern) und ein Vorbild (was man für Menschen, die einem nah sind, viel zu selten empfindet).

Und dann gibt es Momente, wo plötzlich eine Nachricht kommt, eine Karte im Briefkasten liegt („Zeit nehmen – was fürs Herz machen“), ein Päckchen selbst gebackener Kekse durch die Tür gereicht werden oder die Freundin aus Marburg im Café gegenüber einen Kaffee auf mich trinkt, wo ich leider gerade nicht zu Hause bin. Wenn ich das letzte Jahr unter diesem Aspekt der großen und kleinen Freundschafts-Momente betrachte, war es reich und trotz aller existentieller Tiefs eben ein schönes Jahr. Meine Cousine ist mir wieder enger ans Herz gewachsen, ein neuer Freund meines Vaters ist auch mein Freund geworden (danke, Papa), meine engste Freundin stand mir in allen schwierigen Momenten bei, und hilft immer wieder, Ärger und Frust an die richtige Stelle zu rücken, um davon nicht überflutet zu werden. Denn natürlich gibt es auch die Rückseiten der Freundschaft: Kräche, Entfremdungen, Sprachlosigkeiten, Abgründe, die sich auftun, gerade auch weil einem das Gegenüber so wertvoll ist. Ich neige in solchen Fällen zur Panik. In Freundschaften bin ich eine Drama-Queen. Dabei sind gerade die Kräche ja auch ein Hinweis auf das Wunder solcher Beziehungen, die aus nichts bestehen, als einem Schritt in unbekanntes Terrain mit dem Vertrauen darauf, dass der Boden hält. Und wir uns Schritt für Schritt weiter wagen können. Manchmal müssen wir vielleicht ein paar Schritte zurück gehen. Um Vertrauen zurück zu gewinnen. Denn Freundschaft hat nichts mit Eroberung zu tun.

Ich kann nicht alle Highlights notieren, auch der letzte Tag des Jahres geht mit erstaunlichem Tempo seinem Ende zu. Ein großer Dank an alle, die mich im letzten Jahr als Gegenüber in Erwägung gezogen haben, die mir vertrauen, die ihre Zeit mit mir teilen. Ohne Euch hätte ich keinen Mut zu leben. Allen einen guten Start ins neue Jahr!